台所で料理をしながらサザエは少しイライラとしていた。その原因はワカメの奨学金債務の話でもなく、マスオの家の修理費反対の話でもない。サザエは自分でもわかっているように、無駄遣いをしてお金が足りないわけじゃないんだと思っていた。だからこそイライラするのだ。

やりたくてやっているわけじゃないのに…とサザエは思い始めた。もちろん最初は専業主婦って楽でいいわあと思ったこともある。けれど、家を守るという使命感が、時代の変化とともにじわりじわりと差しせまってくるのを恐怖と戦う気持ちでやり過ごしている。

お母さんが寝込まなければ、こんなに心配することはなかったのに…とサザエは今でも思う。でもそれはフネが今までやってきただけのことだ。これも世代交代にすぎない。

暗い廊下を歩きフネへ食事を届けに来たサザエは、いつものように足で襖を開けた。

「まあ、何をやってるんだいサザエ。まだその歳になっても足で開けるだなんて」

「母さん!」

「本当にどうしようもない娘だわねえ。誰に似たのかしら?」

「ねえ母さん!少し気分が良くなったのね!?」

「ええ。迷惑をかけて悪かったわねえ。随分と身体が楽になってきましたよ」

サザエは母から叱られる懐かしい声に少し目に涙を浮かべながら、ベッドの上で上半身を起き上がろうとするフネに手を添えて起こし、すぐに壁にかけてあった半纏を肩にかけた。まだ少し寒さが続くこの夜に体調が良くなったからといって油断してはいけないと思ってのことだ。サザエは我ながらおっちょこちょいの私がよく気がつくなあと感心するのだった。

「みんな変わりはないかい?」

「大丈夫よお母さん。みんな元気!」

「そうかい。それは良かったわ。もう私もねえ年老いたのかもしれないけれど、孫の結婚を見てから死にたいと思うようになったんだねえ。病気になってそう思いますよ」

「タラヲの結婚?」

サザエはイライラの原因が何なのか、ハッと気付いたのだった。

「あなたーっ!!」

「ええっ!?」

「タラヲは!?」

「タラヲは…部屋にいるんじゃないかい?」

「いないのよ。どこに行ったのかしら」

突然に大声で呼ばれてマスオは驚いて両手に持っていた新聞を握りしめてシワを作っていた。しかし知らないものは知らない。タラヲがどこへ行ったのか、外出したのか家にいるのかも知らなかった。サザエは部屋を出てどこかへと探しに歩いて行った。

やれやれと、マスオも立ち上がって一緒に探そうとした時に、タラヲの声がした。

「何?オレここだよ?」

とマスオのいる部屋を窓から覗いている。

「お母さんが探してるぞ?」

「何の用だよ?」

「さあ…ところで、そんなところで何やってるの?」

面倒くさいなあという顔をしながらタラヲは腰に手を当てて上半身を後ろにそらし、ううっと唸り声をあげながら背筋を伸ばした。どうやらずっと猫背で何かをしていたらしい。マスオはピンときた。

「雪をかいてたんじゃないか、なかなか溶けないから」

まだ何日も残っている雪が溶けたのはそのあと1週間ほどたってからだ。

「こんなことしたって、1円にもならないってのになあ」

タラヲはブツブツ言いながら庭から玄関先へと戻った。

タラヲは考えた。もし、隣の家の雪かきをすれば1000円もらえたとする。そして隣の家の子どもがうちの家の雪かきをすれば1000円支払うとする。それなら各自の家を自分で雪かきするのも結果的に変わらないじゃないかと思うかもしれないが、経済としては大きな違いがある。

その互いに雪かきをする事で、1000円が動かなければいけない。つまり貨幣が必要だ。さらに貨幣価値は保存できるので雪かきの日が異なる日に行われれば、一時的に貨幣は移動して一方にとどまる。

また一方で、労働が貨幣に変わるという現象も起きている。これは最も重要な概念だ。労働力を生み出すには人口が必要だ。それは磯野家フグ田家では子どもを産んで育てるということ…

「そりゃそうだな。だって子どもが生まれなきゃ、50年後にはこの雪かきだってやってもらえない。自分でしなくちゃいけなくなるんだから…結婚して子どもかぁ…」

けれどタラヲは全くそんな気にはなれなかった。結婚して子どもなんて作れば、親の生活費と子どもの教育費で二重負担を負わされる。冗談じゃないと考えてしまうのだった。

どうして自分は未来を暗く考えてしまうのかな?とタラヲは思った。

これから自分で未来を切り開くことが出来るのに、何故か暗いイメージをしてしまう。そのキッカケが成人式の後にサザエに言われた一言だった。まだ学生で収入もないというのに家にお金を入れてねと言われたのである。

「ご成人おめでとうございまーす!」

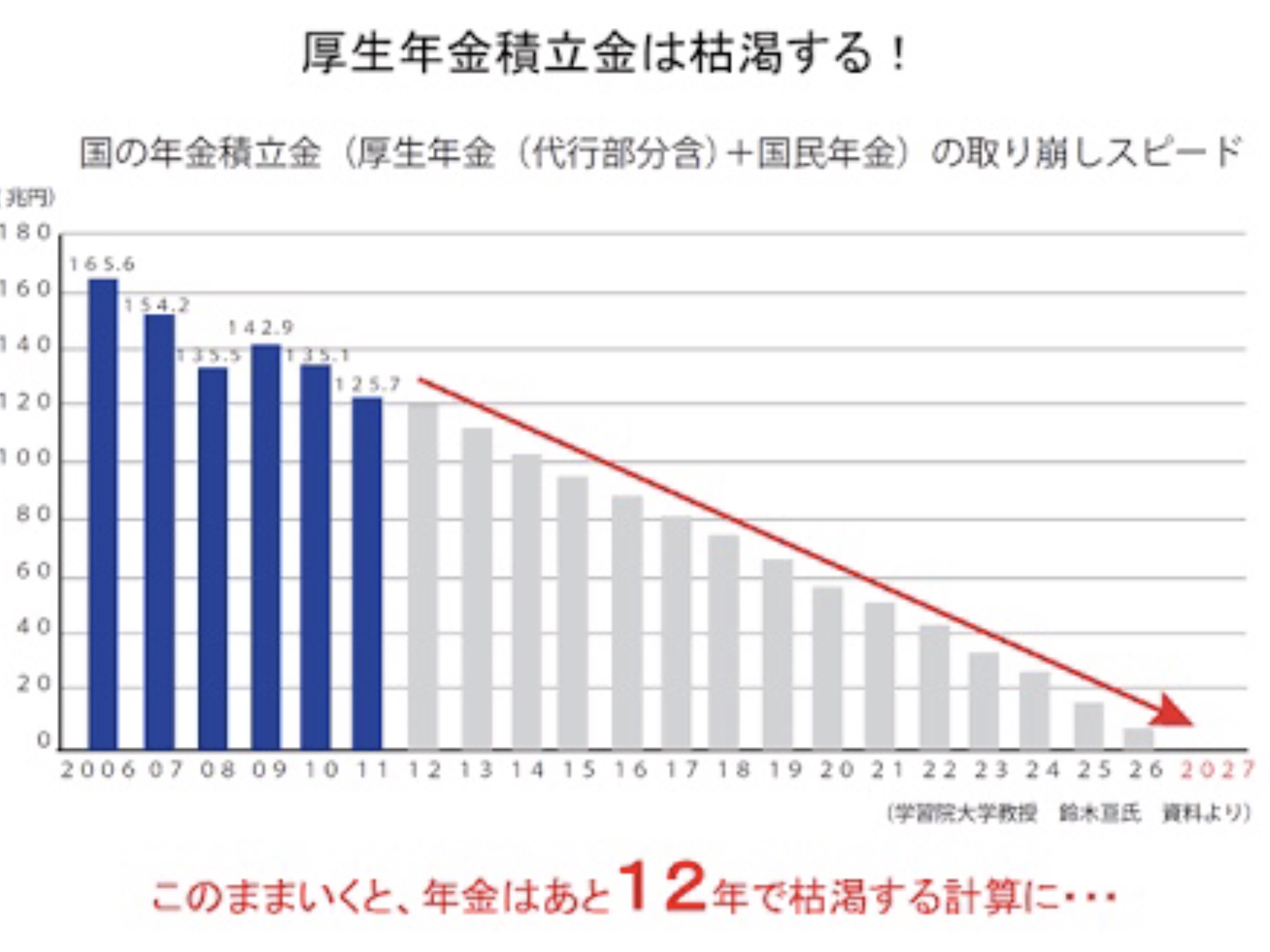

今までずっとタダで暮らしてきた、ということを思い知らされた瞬間だった。いきなり家にお金を入れろと言われたのである。それも、自分の老後のために積み立てるのかと思っていたら、親からいきなり「あんたが大人になった頃にはもう全部使い果しちゃうよ」と言われるのである。

それはもう、

「カツアゲじゃん?」

という気がしてならない。

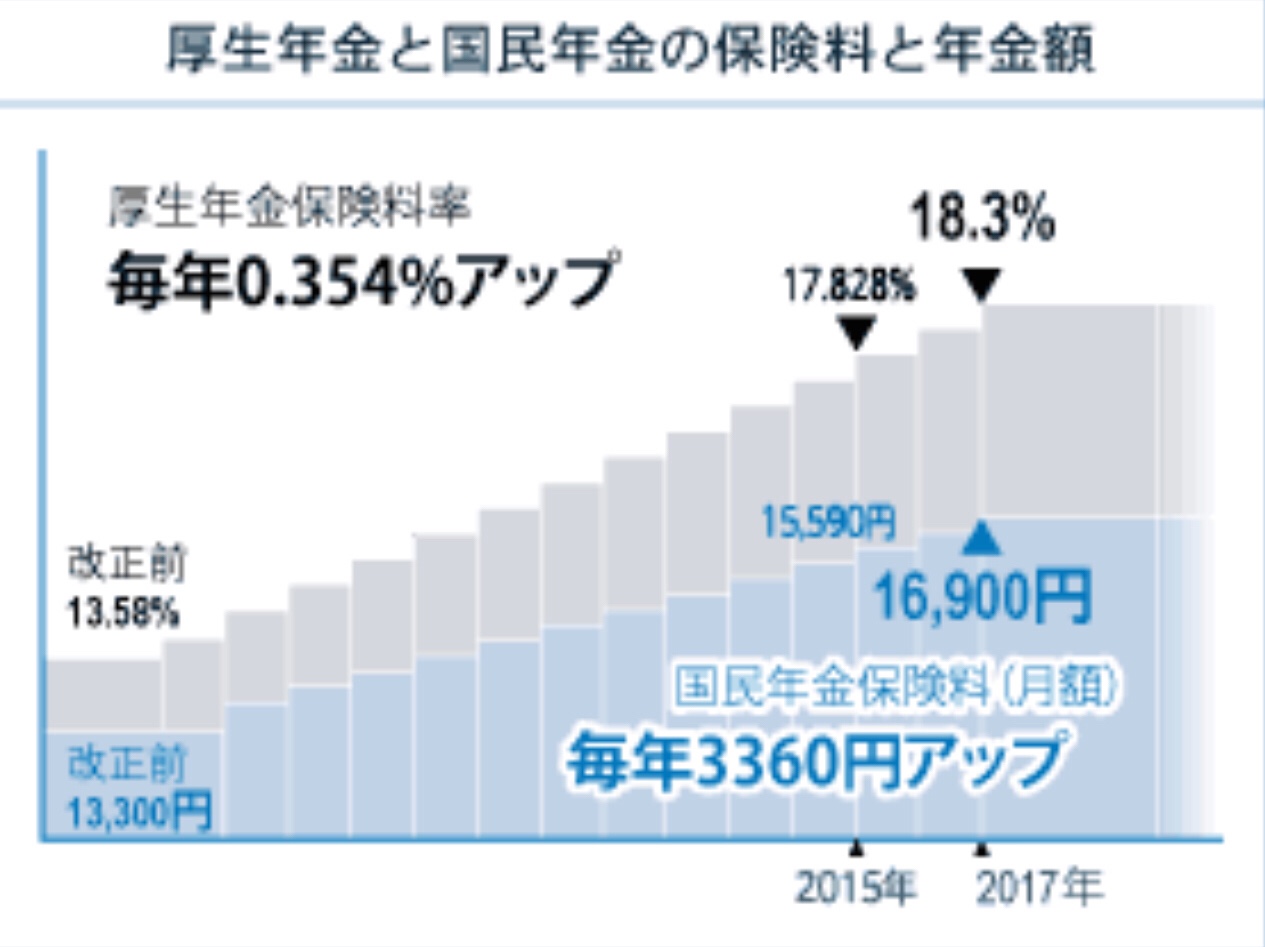

しかも、その金額を10年間かけて毎年引き上げるからね〜というのだ。

しかし、ナミヘイとフネの面倒は子どものサザエ、カツオ、ワカメで面倒みろよ、とタラヲは思うのだった。どうして孫の自分がみなきゃいけないんだよ、いずれサザエとマスオの面倒をみなくちゃいいけなくなるんだぞ!と。人口ピラミッドが釣鐘型になってしまった今となっては、このカツアゲ制度は論理的に破綻しちゃってるじゃないか、とタラヲは目の前の雪に怒りをぶつけるしかなかった。

「これじゃあヤクザのみかじめ料と一緒だよ」

家族のなかでは最年少。多数決ではどうすることもできないタラヲだった。

(つづく)