サザエがお金に困っていると知ってフネは思いをめぐらせていた。

『あの子も大変ねえ。少し相談に来れば良いことなのに』

フネは病床でそう思っていた。ここ数年はあまり体調がよく無い日が続いて寝たきりではいるが、意識はしっかりしている。実はフネにはずっと昔からやっている内職があった。

フネは電話さえすればいくらでもお金を工面できたのだ。フネの実家は静岡の旧家で石田家と言った。裕福とは言えないまでも土着であるので畑を耕せば野菜も大豆も育てられ、田を耕せば白米にも困ることは無かった。農作物を売ればお金が出来る。まるで地面からお金が生まれるような感覚であり、土地に感謝の心を持っていた。

お金は使わないから自然と残る。労働力の源泉である食べものには困らない。田畑があればフネは何でも出来ると思っていた。

ところが、サザエは頼るべきところを頼らずに、逆に、自分で努力しないといけないところをフネに頼ってくるのだった。

サザエは自分の知恵で何とかしようとするが、それはどだい無理な話だ。経験値が違う。知恵は借りればいい。お金が必要だからとマスオに頼るが、そこに使い道の無いお金は無い。フネには余ったお金があるのに…と思う。

仕方ない…サザエはもう40代になったとはいえど、ずっと専業主婦として暮らしてきたのだから、社会というものをよく知らない。だから、力を借りるために頼るところを間違うことはあるだろう…フネはそう考えていた。

しかし、人生の成否というのは、人の力を借りるところ、人に頼って許してもらえるところにいち早く気付いているかどうかの差なんだとも思うのだった。余裕のある人に頼れば力を貸してくれるだろうが、若い人たちは目上の人にそんなこと言っても良いのだろうかと躊躇する。そして、余裕の無い人に頼るのだ。その方が無難だから。敬意と遠慮を履き違えているんじゃ無いか、とフネは思うのだった。

「人に迷惑を掛けないようにしなさい」

その教育方針が、遠慮になっているのだろう。

「人に迷惑を掛けないで生きていくことなど、出来ないのにねぇ」

とフネは呟いて身体を起こしてサザエを呼んだ。どうしたの母さんと言いながらバタバタとサザエが廊下を走ってきて襖を開けた。

「そのタンスの2番目の引き出しを開けなさい。そこに通帳が入っているからそれを使って良いのよ」

「え?これどうしたの母さん!」

「静岡の兄さんから送ってもらったのよ。静岡では使うことも無いからって」

「そんな…もらっていいの?」

「ばか言いなさんな。もらったわけじゃありませんよ。借りたの。だから私がサザエに貸してあげますから使いなさいと言っているんですよ」

サザエは少し困惑した。

「母さん、でもうちの家計はお金をもうたくさん借りているわ。今は借り入れるんじゃなくて、マスオさんの収入から出してもらって借金も返していかなくちゃ」

「わかってないわねえ」

フネは言う。

お金はいくらでも手に入る。先祖伝来の田畑がお金を産んでくれる。まるで輪転機で印刷するようにお金を手に入れることが出来るのだった。ところが、いまそれをいくら印刷してもほとんどが使われないでまたフネの元へ戻ってくるようなものだとフネは言う。しかもフネは身体が自由にならないのでそのお金を手にすることも買い物に行くことも出来ないのだと訴えた。

「もしこのお金を借りて使っても、あなたがマスオさんから生活費をもらって返してくれるとまた余るのよ。それが積もり積もっているの。お金なんてただの紙切れ、食べることも何も出来ないのよ。私はこの部屋にいるだけだから誰とも会えないの。銀行に行って引き出すことも出来ない。あなたがこれを外で有意義に使ってくれないと。私の代わりに」

「母さん、そんなことしたら無駄遣いすることになっちゃうわ。カツオは少し大人になって分別がついたけど、タラヲなんていまだに働こうともしていないのに」

「あなたは、タラヲが無駄遣いをして失敗することがあっても、その失敗から何かを学ぶと考えられないのかい?信じてあげたらどうだい?サザエだって今まで何も失敗しなかったとは言えないでしょう。それが経験というもので、人はそこから何かを学ぶのよ」

「でも、この借金はいつかタラヲの負担になるんじゃ…」

「もっとよく考えてご覧なさい。私やサザエが死ねば、貸したお金はタラヲのものよ。借りたお金もタラヲにのしかかるけれど、それはタラヲがタラヲから借りたお金になるの。それで帳消し。どこが負担なの」

サザエは今まで自分が何をやっていたんだろうかと思うものの…まだフネの言うことが本当なのかどうか掴めていなかった。タラヲ1人に全て引き継がれる…あまりに時間軸が長い話で現実感が無いのだ。

フネの言うことにどこも間違っているところは見当たらない。しかしサザエはもうひとつの注意を思い出した。いつもタラヲに無駄遣いをしないように注意しているのは、値段の高い贅沢なものを買わないようにと言うことだ。

「母さん…でもこんなお金を使わせてもらうなんてこと、タラヲやカツオに聞かれたら、贅沢なものを買ってしまうかもしれないわね。言わないようにしなくちゃ」

「まあサザエ、それはあなたもでしょう」

「たしかに…今まで我慢してきただけに、卵を買うにも少し高めの良いものを買うかもしれないわ。野菜もオーガニックとか…」

「そうねえ。お金に余裕ができれば、同じ物でも高いものを買ってしまうでしょうね」

「そうしてどんどん贅沢になって買う物の値段が上がっちゃうんじゃないかしら…心配だわ」

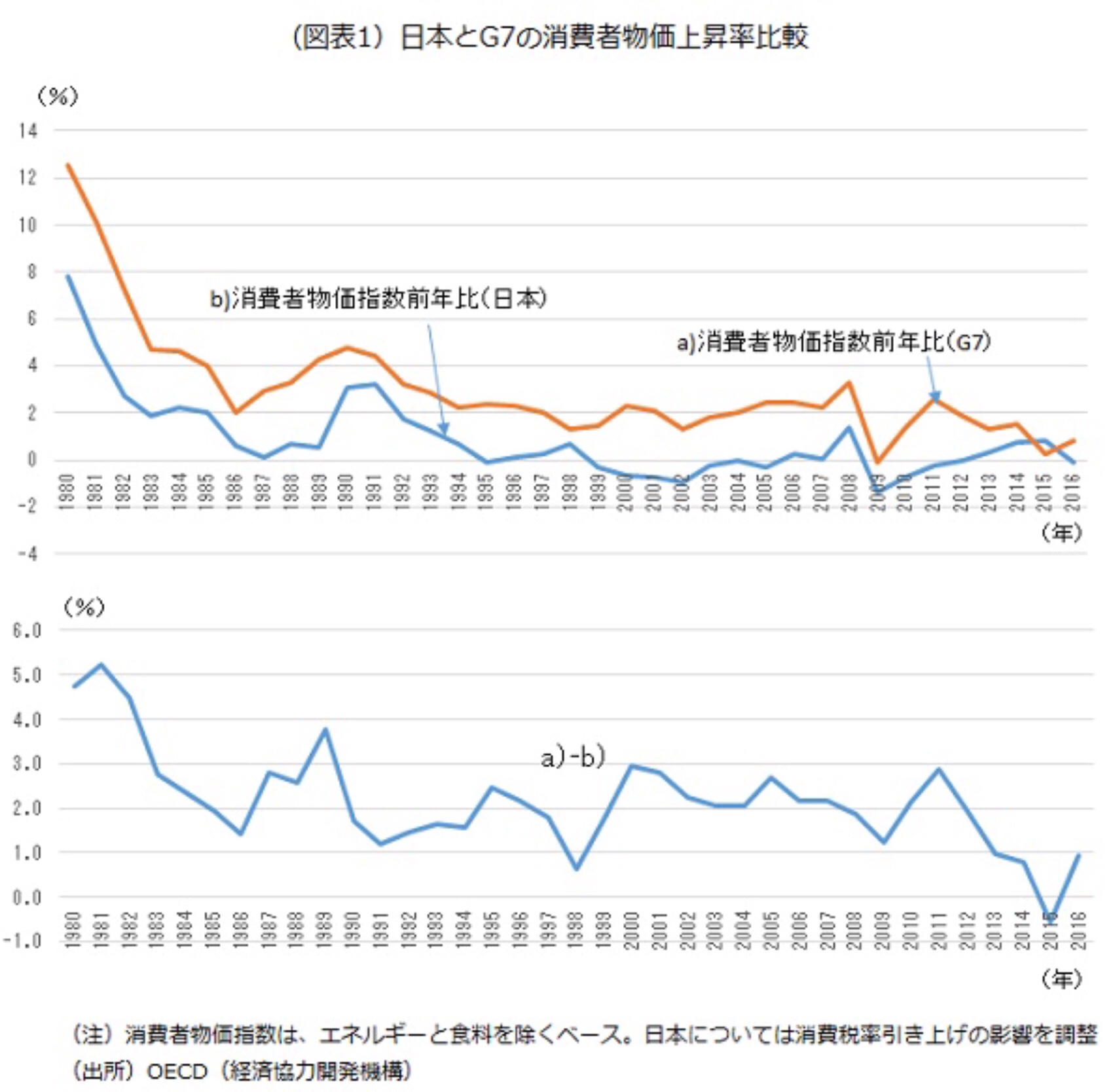

「何を言ってるんだいサザエ。私たちにとってモノの値段は持っているお金の量との比較で決まるのよ。たくさんお金を持っていれば買う物の値段も高いものを買ってしまうわ。例えば腕時計にしてもブランドものにするかもしれないわね。それは時計の値段が上がったのではなくて、私たちにとってお金の価値が下がっただけなのよ」

「お金の価値が下がったですって?」

「ええ、そうよ。誰だって使えるお金が増えれば、高価なものを買うことが多くなるわね。まるで物価が上がったようにね。でもモノの価値は変わらないのよ。貨幣価値が下がっただけなの」

フネとの話はそこで話は終わった。

「死を目の前にするとわかるようになるのかしら…」

サザエは部屋を出てからも自問自答するのだった。